高校世界史の範囲を中心にしたアフリカ大陸の歴史について数回に分けて解説していきます。今回は1回目です。

古代~中世のアフリカの現地民族の国と、16~19世紀のヨーロッパによる植民地支配(アフリカ分割)の時代をある程度くわしく、そして簡単に説明します。

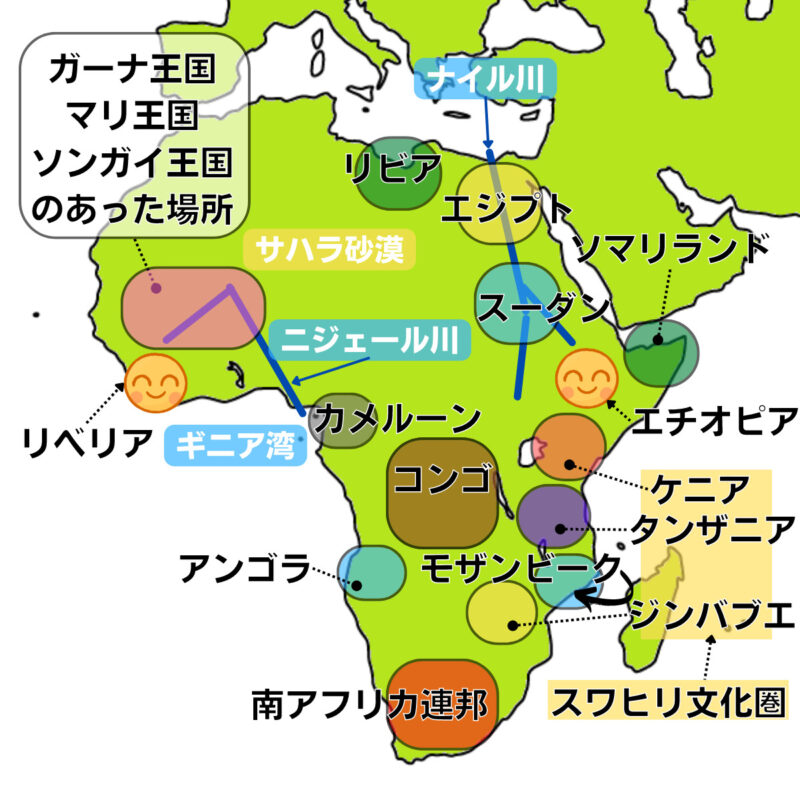

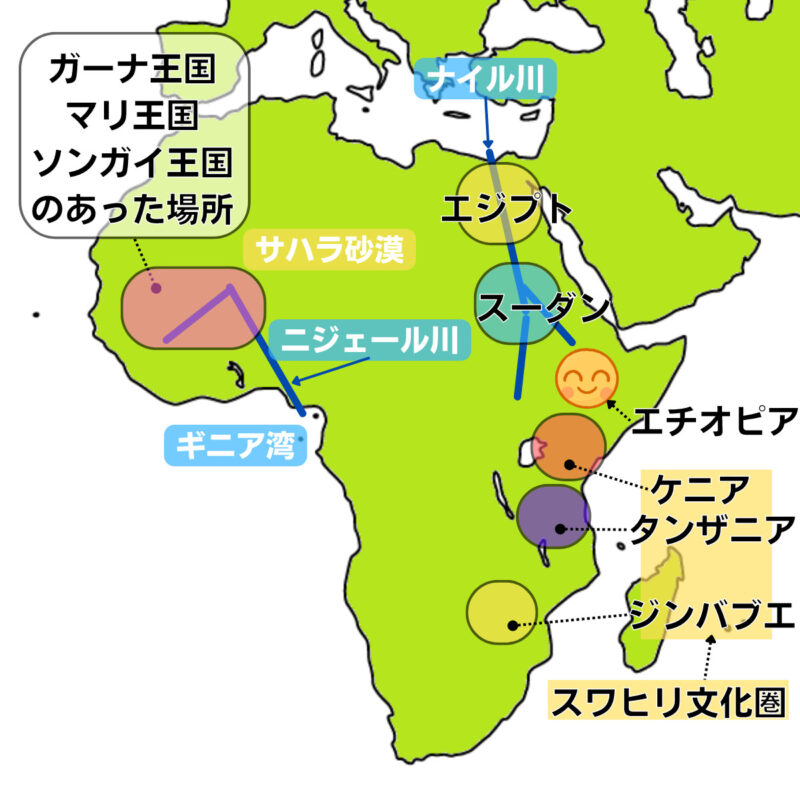

古代~中世アフリカの現地民族の国家

ヨーロッパに支配される前のアフリカの国について説明していきます。

ナイル川流域

エジプト新王国が滅んだあと、スーダンにはクシュ王国(前10~後4世紀)という国がありました。後半の時代の都であるメロエは、交易地として栄えましたが、エチオピアのアクスム王国(紀元前後~12世紀)に滅ぼされました。

その後のエジプトではイスラーム王朝が栄えたあと、オスマン帝国の領土となりました。

▼もっと知りたいかたはコチラの記事の「エジプトのイスラム国家」をごらんください▼

西アフリカのニジェール川流域

西アフリカのニジェール川流域では金がたくさんとれました。

西アフリカに栄えた国で有名なのはガーナ王国・マリ王国・ソンガイ王国の3つです。

ガーナ王国(7世紀前半~13世紀半ば頃)は、北アフリカのイスラム王朝のムラービト朝によって滅びました。この侵略のさい、アフリカにイスラーム教が広まりました。

現在のガーナ共和国と古代のガーナ王国の場所は違っています。

また、ガーナ王国・マリ王国・ソンガイ王国の場所は実際には全く同じではないのですが、ややこしくなるので、この記事ではまとめています。ご了承ください。

その後にできたマリ王国(1240~1473)とその次のソンガイ王国(1464~1591)はイスラム教の国です。両国の都だったトンブクトゥは、経済・文化の中心として栄えました。

マリ王国の全盛期の国王マンサ=ムーサ(カンカン=ムーサ)は、大勢の家来やラクダを連れた豪華な行列でメッカに巡礼しました。

東南アフリカのモノモタパ王国とスワヒリ文化

東南アフリカの現ジンバブエのあたりには、モノモタパ王国(11~19世紀)がありました。

モノモタパ王国には、巨大な石造りの大ジンバブエ遺跡が残されています。

アフリカ東海岸では、現地のバントゥー諸語と、アラビア語などの外来語が交じり合ったスワヒリ語という言語ができました。スワヒリ語に代表される、この地域の独特の文化をスワヒリ文化といいます。

スワヒリ文化の代表的な都市として、

- ケニアの港町のマリンディとモンバサ

- タンザニアのザンジバルという島や、港町のキルワ

などがあります。

大西洋三角貿易

16世紀ごろから、ヨーロッパの商人はアフリカ西岸でつかまえた黒人を、南北アメリカやカリブ地域などに運び、奴隷として売って儲ける黒人奴隷貿易を行っていました。

17~18世紀の西洋では、大西洋三角貿易という貿易体制が行われていました。

ヨーロッパの国々は西アフリカに日用品・雑貨・武器を輸出しました。武器は現地で戦争の道具として使われました。戦争で負けた国の黒人たちは奴隷としてアメリカ大陸に送られ、プランテーション(大農園)の労働力として使役されました。

そしてアメリカのプランテーションで栽培されたさとうきび・タバコ・綿花などの商品作物はヨーロッパに輸出されました。これが大西洋三角貿易の仕組みです。

三角貿易というのはもうひとつあります。イギリスがアジアでアヘンを密貿易していたものです。

▼もっと知りたいかたはコチラの記事をごらんください▼

ギニア湾に面したダホメ王国やベニン王国は戦争や奴隷狩りで近隣の国から人をつかまえ、ヨーロッパの奴隷商人に売り渡していました。こうして黒人奴隷の貿易で利益を得ていました。

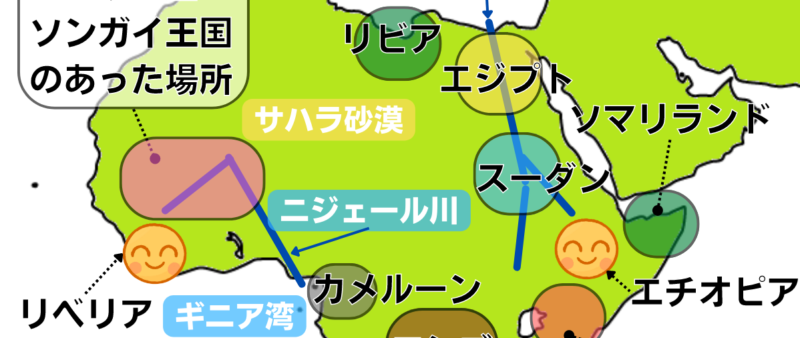

アフリカ分割(植民地化)

時代が進むと黒人奴隷の輸出は減ってきますが、こんどはアフリカ分割がはじまりました。

アフリカ分割とは、1880年代から第一次世界大戦前までにかけての、ヨーロッパ列強諸国のアフリカ大陸への進出と植民地化をいいます。

リベリアとエチオピアを除くアフリカの全土がヨーロッパの国々、特にイギリスとフランスによって支配されました。

奴隷制の廃止

1807年、イギリスで奴隷貿易が廃止されます。ただ、イギリスで奴隷制が廃止されるのはそれから20年以上後の1833年です。

さらに30年後の1863年、アメリカでは奴隷解放宣言によって黒人奴隷制度が廃止されました。

ベルギーのコンゴ領有宣言とベルリン会議

19世紀になると黒人奴隷に反対の意見が増え、イギリス・フランスなどで奴隷制度が廃止されました。

アフリカは「奴隷の供給地」ではなくなりましたが、豊富な資源などが注目されて、ヨーロッパ諸国はアフリカを領土にしようと狙うようになり、より詳しく調査するための探検家が派遣されました。

19世紀のイギリスの探検家リヴィングストンはアフリカ南部の内陸部を探検し、集めた情報はイギリスのアフリカ支配に利用されました。途中で行方不明になりましたが、イギリス出身のアメリカ人探検家スタンリーに発見されました。

その後スタンリーはベルギー国王の資金援助でコンゴを探検しました。スタンリーの報告を聞いたベルギー国王は、コンゴ領有を宣言しました。

勝手な領有宣言に対し、ヨーロッパ各国が反対してモメたので、1884~1885年、この件について話し合うベルリン会議(ベルリン=コンゴ会議)が開催されました。

「ベルリン会議」は

1)ロシアの南下政策に伴うロシア=トルコ戦争後に開かれた1878年のベルリン会議

2)1884~1885年に開かれたベルリン会議(この会議)

があります。どちらのベルリン会議も主催者はドイツのビスマルクです。

ベルリン会議の結果、ベルギー国王のコンゴ支配が認められ、コンゴ自由国が成立しました。また

- 先占権といって、ある地域を先に占領した国がそこの支配権を得るということ

- 実効支配といって、占領した地域をきちんと統治しないと、占領したとは認めない

など、アフリカの植民地化についてのルールが決まりました。

この会議のあと、アフリカ分割はすすんでいきました。

フランスのアフリカ侵出

フランスは、アフリカの

- アルジェリア

- チュニジア

- ジブチ

- マダガスカル

- サハラ砂漠

- モロッコ

などを支配しました。

イギリスのアフリカ侵出

イギリスは、アフリカの

- ケープ植民地とトランスヴァール共和国とオレンジ自由国が合体した南アフリカ連邦

- 南アフリカのローデシア(今のジンバブエ)

- 東アフリカの英領ソマリランドの一部

- スエズ運河をもつエジプト

- スーダン

などを支配しました。

イタリアのアフリカ侵出とソマリランドの三か国分割支配

イタリアは1884~1885年のベルリン会議(ベルリン=コンゴ会議)でエチオピア北部のエリトリア地域を獲得しました。

その後1911~1912年にはトルコ革命でゴタゴタしていたオスマン帝国に対してイタリア=トルコ戦争をおこして、北アフリカのトリポリとキレナイカ(どちらも現在のリビアにあたる地域)を奪いました。

そのほか、イタリアはアフリカ北東部のソマリランド(今のソマリアとジブチにあたる地域)を領有しました。ただしソマリランドは、イギリス・フランス・イタリア領というようにこまかく支配国が分かれる「分割支配」の形になっていました。

ちなみにソマリランドは、アフリカの中で角のように尖った場所に位置することから「アフリカの角」と呼ばれています。

ドイツとポルトガルのアフリカ侵出

ドイツは1884年にカメルーンを領有し、1886年には東アフリカ植民地を領有しました。

ポルトガルは16世紀以降、アンゴラ、モザンビークを支配しました。

エチオピアとリベリア

アフリカのなかでエチオピア帝国とリベリア共和国は独立を保持しました。

エチオピア帝国は1895~1896年にイタリア軍による侵入を受けましたが、フランスの支援もあったことでイタリア軍を撃退することができました。

ただ、1936~42年の間だけは、エチオピアはイタリアのファシスト党のムッソリーニ政権に植民地化されていました。

リベリア共和国はアメリカ合衆国で解放されたもと黒人奴隷たちがアフリカに戻って1847年に建国した国です。国名は「自由」という意味の英語「Liberty」からきています。リベリア共和国はアメリカとのつながりが深かったため、ヨーロッパの国々はリベリアに手を出しませんでした。

おわりに

19世紀にヨーロッパの各国が支配したアフリカの地域のうち、主要なものをまとめました。

- ベルギー:コンゴ

- フランス:アルジェリア、チュニジア、ジブチ、マダガスカル、サハラ砂漠、モロッコ

- イギリス:ケープ植民地とトランスヴァール共和国とオレンジ自由国が合体した南アフリカ連邦、エジプト、スーダン、南アフリカのローデシア(今のジンバブエ)、東アフリカの英領ソマリランドの一部

- イタリア:リビア(トリポリ・キレナイカ)・ソマリランド・エチオピア北部のエリトリア地域

- ドイツ:カメルーン、東アフリカ植民地

- ポルトガル:アンゴラ、モザンビーク

- ※ソマリランドはイギリス・フランス・イタリアが支配

エチオピア帝国とリベリア共和国は独立を保持しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

▼この記事のつづきはこちら▼